Cuando un documental termina, el espectador se levanta de la butaca con la impresión de conocerlo todo sobre el paisaje físico y humano que le ha sido presentado en imágenes. Obviamente, y a riesgo de parafrasear a Perogrullo, esto no puede ser más falso, no ya porque a nuestra experiencia le falte el cúmulo de sensaciones corporales, el calor, el sol, el cansancio, que cualquier habitante de esas regiones identifica con su vida diaria, sino porque, simplemente, somos incapaces de colocar los lugares que hemos visto en un mapa. Desconocemos como ir de uno a otro, si están lejos o cerca entre sí, si un único camino nos llevaría a cruzarlos uno tras otro, o tendríamos que dar una larga vuelta para atraversarlos todos.

Por fortuna, la moderna tecnología nos permite milagros cotidianos del mismo calibre que aquél que produjo terror entre los espectadores de un tren filmado a finales del siglo XIX.

Pero aún así, esto no pasa de ser una mapa, una recreación ficticia, por muy basada que esté en fotografías reales. En realidad lo que quisiéramos es saber que ha pasado con Araya en el medio siglo que ha transcurrido, cual ha sido el resultado de los cambios ominosos que el documental nos anticipaba… y para ello basta con moverse un poco hacia el norte y aumentar la imagen, para encontrarse con el típico enrejado que denota la tranformación irreversible del entorno creada por la industrialización

Poco espacio queda ya para que el modo de vida que nos muestra Benacerraf haya pervivido durante tantas década. Aún así, quisiéramos creer, como todo lector de literatura de viajes, especialmente de aquella bien escrita, que cuando llegásemos allí, el tiempo se hubiera olvidado de esa región, que todo continuase igual que como lo acabamos de ver en la pantalla, en ese estado de pureza plateada que por ello mismo parece pertenecer a otro mundo, a otra dimensión.

Hay una posibilidad de realizar ese viaje, nuevamente sin necesidad de levantarnos de nuestra butaca, porque a principios de este siglo, Benacerraf volvió a su Araya, un reencuentro que quedo grabado en otro documental, cuya primera amarga constatacion es como el recuerdo disfraza e idealiza la realidad, forzándonos a negar lo que vemos con nuestros propios ojos

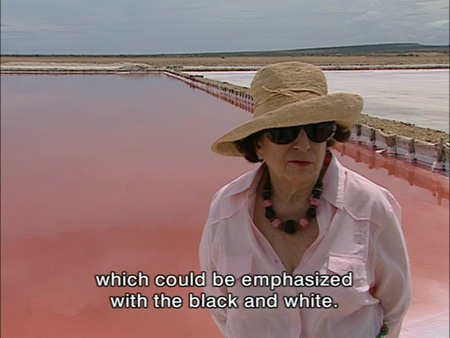

Porque esa Araya en Blanco y Negro, sin tonos intermedios, sin posibilidad de conciliación entre el mar, el cielo, la tierra y los salineros, es en realidad una explosión de color que no se podía permitir que contaminase la pureza de la película como bien confiesa la propia directora.

Y que una vez vista ya no puede ser borrada, transformando sin posibilidad de arreglo todas nuestras ideas previas, aquellas que el documental de los años cincuenta había injertado en nuestras cabezas

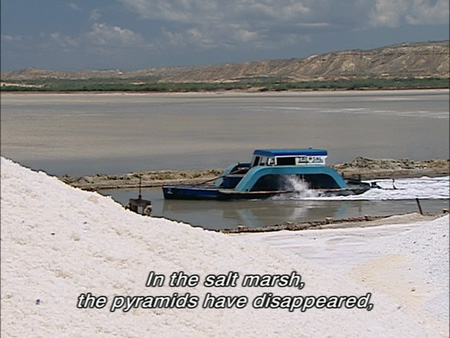

Pero… ¿qué ha sido de las gentes que allí habitaban? ¿Qué ha sido de esos pueblos, de esa forma de vida que había resistido sin cambios siglos enteros, guerras, revoluciones y gobiernos? Simplemente que las máquinas, incansables, indestructibles, sin otras necesidades que su propio funcionamiento, han hecho innecesarias a todas esas personas, excepto unos pocos que atiendan y mantengan a sus nuevos amos mecánicos.

Uno tras otro, forzados por el hambre, han abandonado su Araya, de manera que cuando Benacerraf retorna, solo encuentra a uno de los seres humanos que rodó, alguien como ella que también es un hijo pródigo y para el que Araya es tan desconocida, tan extraña, como para ella misma.